Let’s Begin!つながる “挑戦” のカタチ

――突如現れた謎の男…MIKE G。挑戦をテーマに彼は何を語ってくれるのか。

MIKE Gを通して見えてくる山一ハガネ社長、寺西基治の人物像に迫る!

自己紹介

MIKE G(マイク・ジー)と申します。

山一ハガネ自社製品への想いが募り、皆さまの前に現れた次第です。

現在、自社製品である焚き火台「HITAKI」を使って様々なアウトドア料理に挑戦する"HITAKITCHEN”を配信中です。

Instagram yamaichi.outdoor

YouTube MIKE G CHANNEL

HITAKITCHENをスタートさせたキッカケ

私は口を挟むだけというのがあまり好きではありません。

昔からヒエラルキーをフラットにしてみんなで役割分担をして仕事をやっていこうという考えがあり、自分が良いと思ったことは、社員任せではなく自分も参加したいという思いがありました。

私はHITAKIが非常によくできた品物だと発売当初から思っていましたが、周知において製造者目線のPRに偏っているのではないかと感じていました。

そこで、調理動画であれば幅広い層にもっとHITAKIの良さをアピールできるのではないかと考えたのです。

私は料理が趣味だったこともあり、HITAKIを使ってどこまでのアウトドア調理ができるのかに挑戦し、みなさんに楽しさをお届けしたい思いがあったのも理由のひとつです。

周りの反応、反響、変化

私には大きな悩みがあります。

それは、昔から社員と同じフロアで働き、同じ目線でいたいと心掛けてきましたが、年齢を重ねる度に若い人たちとの距離をどんどん感じるようになってきたことです。

もっとコミュニケーションを取りたい性格の私としては、非常に寂しさを感じていました。

ですが、この企画をスタートさせ、MIKE Gが社員との間に入ることで、社内外問わず周りとのコミュニケーションがプラスに働き、以前より気軽に接してくれるようになったという空気の変わり方を感じています。

他にも、社員が自ら投資をして前向きに事業に参加してくれたり、営業部隊が新しい分野に挑戦して試行錯誤しながらお客様の信頼を得たりする、そんな皆さんの姿を見て、MIKE Gとしてもその流れに参加したいと思っています。

コンテンツ制作の中で感じた気付き

HITAKITCHENの撮影をしていると感じるのですが、参加したスタッフが皆それぞれ自分の役割を自分で発見して自主的に動いてくれているのが伝わってきます。

そこからも分かるように、なぜみんなが会社に集まって仕事をするのか、それは、互いに協力し合って仕事をすることに意義があるからだと私は思います。

例えば、どんなに一人で頑張っても、手伝ってくれるスタッフがいなければ、MIKE Gチャンネルは成り立ちません。

それと同じで、社員がいなければ会社は成り立ちません。

仕事は自分ひとりが頑張っていると勘違いしてはいけないのです。

自分の役割をちゃんと認識してお互いが力を発揮することで、それぞれの役割が噛み合って連携し、やっと一つのものができる。

そうやってみんなが繋がって仕事をすることで、初めてお客様に物が提供できる。

仕事とはそういうことなのだなと、改めて感じています。

山一ハガネ自社製品に共通する魅力

YS BLADESもHITAKIもSii-Karuもそうですが、一番の魅力は“他社が真似できない”というところではないでしょうか。

私たちはお客様の困りごとを解決するために、どこもやらなかった・考えつかなかったような発想に目を向けて実用化してきました。

全部が上手くいったわけではないですが、お客様の困り事に真摯に向き合いチャレンジを繰り返す中で出来た、真似のできない技術の複合体だと思っています。

そして、新しい技術や商品で大事になるのは用途開発です。

用途開発では情報発信や情報交換が大切になってきます。

情報を取りに行かないとニーズには当たりませんし、多方面に情報発信を行い、お客様の方から困りごとの問い合わせが来るようなアクセスを持たないといけない。

ですから、そのためにいろんなことを試してきています。

実際にすごい技術を持っていたとしても、何に使えるか分からない技術であれば自己満足で終わってしまいますからね。

最終的にお客様の困り事の解決に直結しないと意味がない。

そういったところで、山一ハガネの自社製品はそこに辿り着いたのかなと思います。

壁を取っ払う“相身互い(アイミタガイ)”の精神

やりたいという人にチャンスをあげたい、それはとても大事なことだと思っています。

正直、昔はセクショナリズムが根強くあり、壁を越えてチャレンジしてもらうことが難しかったと感じます。

ですが、問題を乗り越えながらもいろいろな社内活動を続けていくうちに、今では部署を飛び越えた連携ができ始めていることを実感しています。

どの事業が収益の柱とかではなく、全部が合わさって全体で企業価値を上げてくれればいい。

それが本来目指すべき姿なのではないでしょうか。

それぞれの部署の人たちが、毎月の数字に一喜一憂することなく、自分の役割に愚直に取り組み“アイミタガイ”※注の精神で繋がり、オール山一として将来に向かっていく。

こういった雰囲気作りはとても大事だと思います。

難しい場面もありますが、みんながもがきながらも一生懸命前向きに動いていることは、評価すべき点ではないでしょうか。

社員の皆さんの挑戦する姿勢が伝わってくるので、私も皆さんの勢いに負けずにいたいと思っています。

※注:「アイミタガイ」とは、「 人はいろんな人と繋がっていて無意識に助け合い、その連鎖が巡り巡って元に返ってくる」というもの

これまでに経験した中で最も印象的な挑戦

24歳のときにトライアスロン「アイアンマン」に挑戦しました。

水泳が3.8㎞、自転車が130㎞(山岳コースのため180㎞から短縮)、マラソンが42.195㎞、3種目を順番に連続して行う耐久競技です。

当時、周りの人たちには冷やかされましたが、意地でもとにかく完走しようという思いで人知れず練習に励み、参加しました。

もちろん、最後は根性で完走しましたよ。

挑戦した理由ですか?「そこにトライアスロンがあったから」です(笑)。

あの頃はまず挑戦する人自体が珍しがられていて、練習するのも楽しかったですし、チャレンジすること自体がとても楽しかったので、非常に記憶に残っています。

山一ハガネで初めての挑戦

山一ハガネに入社して一番初めに苦労したことは、中小企業のカルチャーです。

高度経済成長の流れで業績はどんどん伸びていましたが、当時は個性的な人たちが多く、いろいろと大変でした。

その中でまず私が最初に力を入れたことは、在庫管理です。

それまでのアナログな在庫管理の曖昧さが不安で、何か大きな爆弾を抱えているように感じ、入荷から出荷までを管理する仕組みを作りたかった。

でも、最初は「そんなことにお金を使うなんて…」と猛反対を受けました。

それでも私は諦めず資金を確保し、まずは主要の材料だけを適用した在庫管理システムを作りました。

そうして運用を開始してしばらくすると、営業の方から全部の材料を対象にして在庫管理をしてほしいと依頼してきたんです。

そうなったら“しめたもの”ですよね!

そこから、現在に通じる個別管理システムのプログラム開発に至ったわけです。

他にも、全自動鋼材切断プラント「KV3」の導入も大きな挑戦でした。

現場からは“何かあったときのため”に国内メーカーを、という声がとても大きかったです。

ですが、ひとつひとつの課題に対して真剣に考え、オリジナルのアイデアを提案してくれたドイツのメーカーを採用しました。

とても悩みましたが「どこよりも早く効率的で自動」「時間単位当たりの出庫個数が多くできる仕組み」これが実現できることを判断基準にして心をぶらさずに決めました。

これほど大規模で独自性の高い設備投資は、当時は業界でも非常識とよく言われました。

このように大きな挑戦を何度も繰り返して今の山一ハガネがあります。

紆余曲折しながらも、そこで出会った人や技術を使って、立ち止まらずにまた新しい事業を展開していく。

一見バラバラに見えても、全ては繋がっているんです。

実際形になるにはもう少し時間がかかるかもしれませんが、今までの経験が活きているからこそ付加価値が付き、他社が真似することができないものが生まれます。

そのことを社員の皆さんには伝え続けていきたいです。

それに、会社に価値があれば社員の生活は守れます。

だからこそ、私は付加価値のある会社に育てていきたいんです。

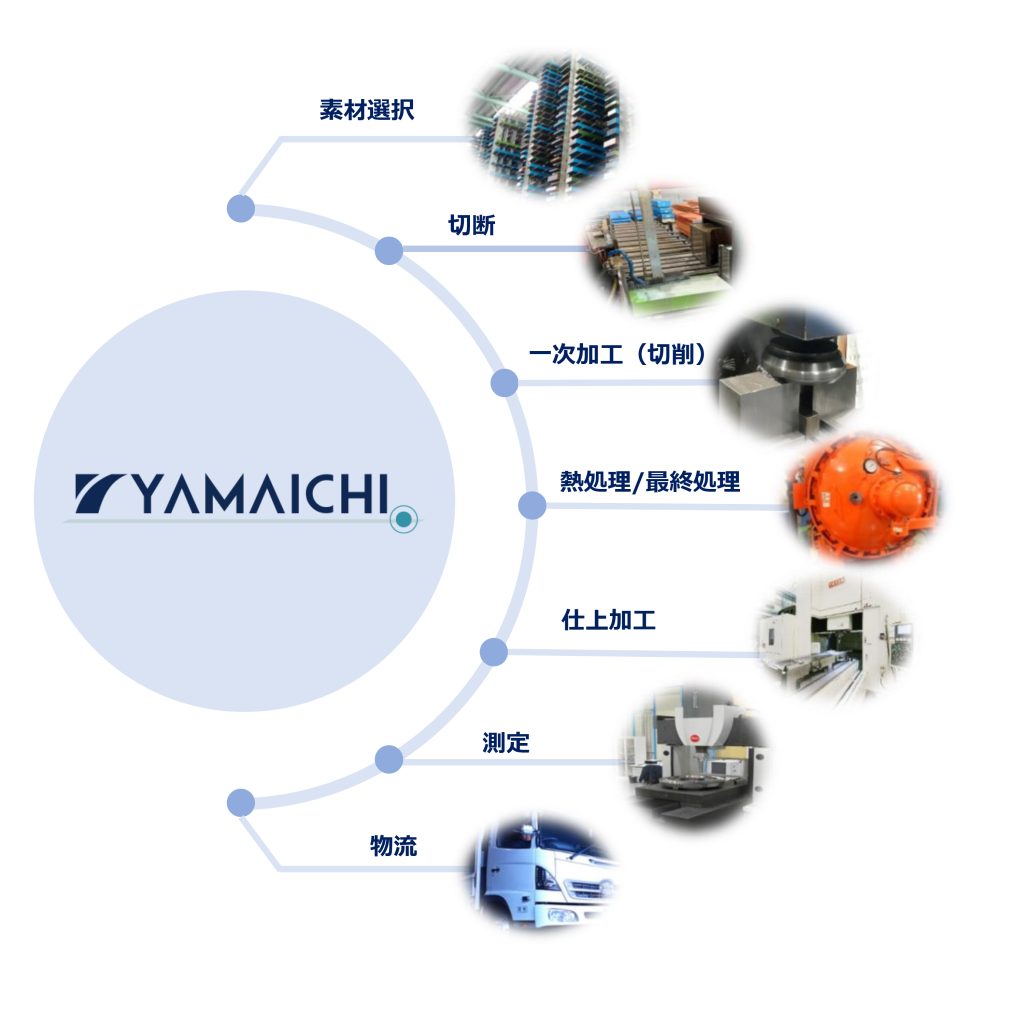

付加価値の源泉“ファクトリーモール”

昔から山一ハガネ独自の企業価値をどうやったら高めていけるかを考えていました。

それがファクトリーモール構想に繋がっていきます。

単に仕入れて売るだけならどこでもできる。

「当たり前の機能だけど、山一ハガネでないとできない」という価値を持ちたかった。

だから、当たり前のいろんな機能を集めて、ファクトリーモールのベースを完成させ、そのベースの上に技術を積み上げ三次元的に価値を高めていく、そういう構想をずっとしていました。

お客様の困り事を1ヶ所で全て解決するというファクトリーモール自体が大きな付加価値になりますし、仮に不具合が起きた場合、原因を特定しやすいことも強みになります。

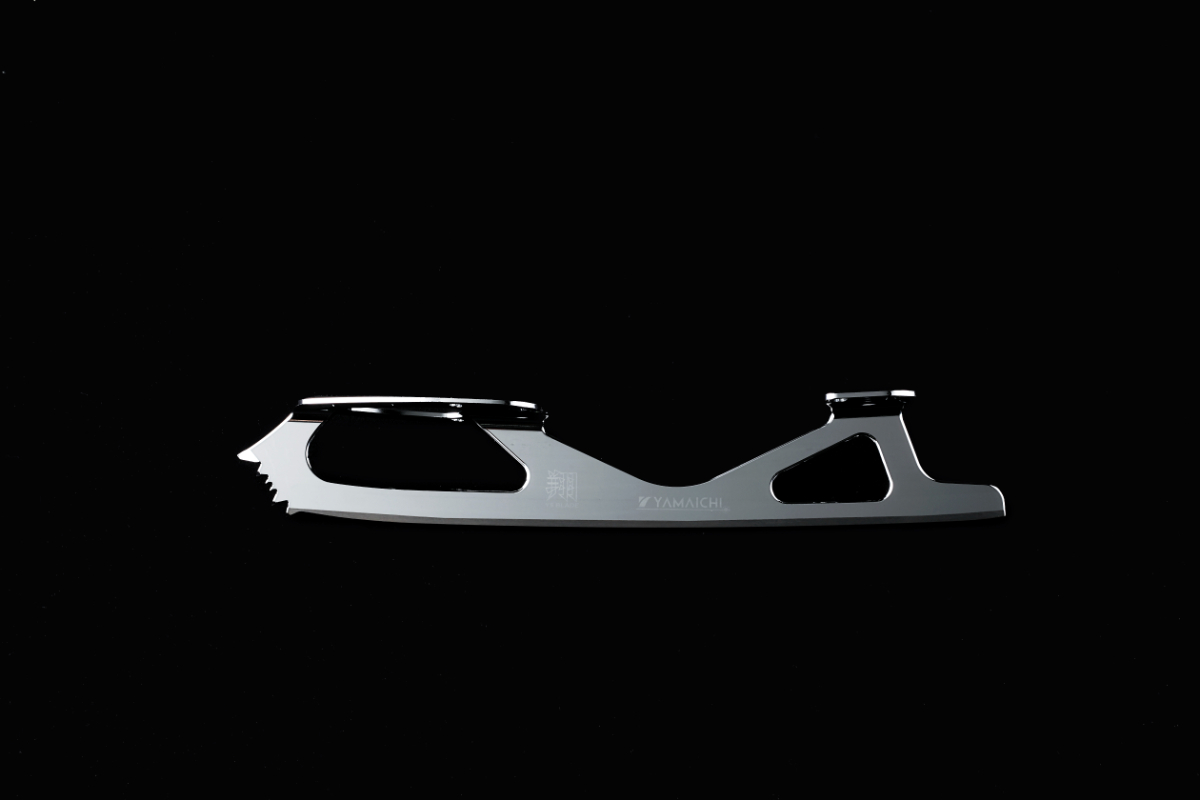

自社製品のYS BLADESはファクトリーモールを象徴する製品です。

既に日本のトップ選手の多くにご愛用いいただき、メダリストとしての栄光を手にされ、今では海外にも徐々に浸透し始めてきています。

材料から熱処理、加工まで、選手の困りごとを解決したい思いがYS BLADESを完成させました。

なぜ今まで誰も気付かなかったのか、というぐらいの思い付きなんです。

従来品は材料の特性にこだわらず、鉄板を溶接しただけの代物で明らかに折れやすく、曲がりやすかった。

だから、単純にハガネを使って“一体物”で作れば良いものができるという発想でした。

私の提案に巻き込まれた現場の人達も最初は半信半疑だったみたいですが、私は今までの経験上、上手くいく気がしていました。

あまりの加工費の高さに他社では挑戦できなかったと思いますが、ファクトリーモールとして材料の知見、金属加工の設備が山一ハガネにはあった。

だからこそ私は削り出しのブレードを提案し、技術者たちが時間をかけて試行錯誤を繰り返しながら、形にしてくれた。

これはもうみんなの努力と創意工夫、ファクトリーモールの結晶です。

挑戦することの大切さを若い世代に伝えたい

やはり、一番大事なことはコミュニケーションだと思っています。

自分が挑戦した体験や、成功体験をみんなに共有すること。

みんなに情報を共有すれば、やり方が分かったり新たな発想が生まれたりしますからね。

情報を発信することもコミュニケーションの一種だと思っています。

そういう発信を続けていくことで若い人たちにも徐々に伝わり、新たな挑戦が繋がっていく。

すぐ効果が出るわけではないので、伝える側が無理なく継続して伝え続けていくことも大事かなと思っています。

今後のチャレンジ

MIKE GとしてはHITAKIの他にも、YS BLADESで何か挑戦をしたいなとは思っています。

ですが、もうこの年齢になってくると私がというよりかは、次の世代の人たちにいろいろ挑戦して活躍してもらいたいですね。

若い世代から何か会社のためにこういうことをやりたいっていう発想が出てくる方が絶対に良い方向に向かいますからね。

まず私は「HITAKITCHEN」を地道に続けていきます。

後は、また違った面白いアイデアが出てきたときに、その企画を形にして進めていければと思っています。

さあ、みんなで未来へ挑戦しよう、Let’s Begin!